先生、今回は住宅情報館ですね。CMでもおなじみの好印象の会社です!

そうだね。住宅情報館は、家探しから注文住宅、売却、リフォームまで、住まいの総合プロデュースを手掛けている企業だね。1993年の設立以来、環境にも人にもやさしい家づくりを追求しているんだ。

注文住宅の印象はあまりなかったんですが、実例をみるとかなり面白いデザインに挑戦していますよね。

性能もかなり本気だよ。国内最高基準「F☆☆☆☆」レベルの建材や素材を使用しているんだよ。これにより、シックハウス対策や、清潔な空気環境を実現しているんだ。さらに、ダクトレスタイプの24時間換気システムも採用していて、結露やダニ、カビの発生を防ぎ、健康的な住まいを提供しているんだよ。

長く過ごす場所だから、これは嬉しいね。屋上の活用も素敵。

住宅情報館はエコロジーハウスにも力を入れているんだ。断熱性を高め、省エネルギーを意識した家づくりをしていて、太陽光発電やオール電化などを採用しているんだ。これにより、地球環境に負荷をかけない持続可能な住まいを目指しているよ。

天井高いなあ。採光も素晴らしいです。住宅情報館って、本当に家族の未来を考えてくれるハウスメーカーなんだね。

まさにその通りだよ。住宅情報館は、家族が安心して、健康に、そして快適に暮らせるような家づくりを心がけているんだ。そのための技術とサポート体制が整っているから、多くの家族に選ばれているんだよ。

ちなみに、このメーカーの価格ってどのくらいですか?

え?HOMEくん、もうお値段ですか?

予算だけはどうにもならないですからね〜。

画像:スウェーデンハウス

こんな可愛い家をみつけても、予算オーバーなら泣くしかない…。

いえいえ、泣いてないで「タウンライフ」で価格を調べては?わりと普通にいけますよ?

え、そうなの?私でも?

ただ「希望の予算」だけは必ず入力して下さいね。「御社にしたい!けど予算はコレだけ!」って。

先に予算を伝えちゃう…。なるほど!

あと「LIFULL HOME’S 住まいの窓口

![]() 」だけは必ずやっておきましょうね。

」だけは必ずやっておきましょうね。

住宅の知識レベルが上がって、ハウスメーカーの見え方がガラッと変わりますね。

※情報は2025年(令和7年)公式サイト等からの情報です。最新情報や詳細は公式サイト等でご確認ください。

住宅情報館の評判・口コミ

住宅情報館で家を建てた方の評判・口コミを紹介します。

より具体的な口コミはこちら→住宅情報館クアッドVで建てた感想・口コミ

土地探しや資金計画は「営業」、間取りづくりは「設計士」、インテリアは「コーディネーター」、建築は「現場監督・大工」、外構は「外構屋さん」と、パート毎に専門の担当者が付いてくれるので安心感はあるが、私の時は引き継ぎがいまいちだったのか、担当が変わる毎にこちらから状況を説明しなくてはならなかった。

木造は耐震強度でどうなのかな、という心配はありましたが、むしろ木造の方が優位な部分もありました。お寺や神社もそうですが、昔ながらの伝統工法を選べて満足。新築の香り、木の香りがたまらなく良かった

シリーズによっては耐震等級を明記していないので何故なのかを現場監督さんに聞きましたら「設計の自由度を実現するため」とのこと。十分な耐震強度を確保し、できるだけ自由設計に力を入れているようです。

ベテランの設計士に担当していただくことができ、採光・風通しバッチリ。インテリアコーディネーターさんの提案で照明計画をしたら、オプションで数十万円いってしまいましたが、今となっては大満足。

現場監督は複数の現場を担当しているらしく、見学に行ってもいつも大工さん1人頑張っているイメージです。

壁紙の候補がとても多く、選ぶのが大変でしたが、納得のいくデザインやカラーに出会えて良かった。

建築に独自の基準を設けているらしく、しかも大工さんや工事関係者が嫌がるほど厳しいそうです。客としては安心しました。

標準装備の設備も充実しており、標準的な価格帯で安心できる木造のマイホームを検討中の方なら胸を張ってオススメできます

住宅情報館の平均坪単価・価格

住宅情報館の価格、平均坪単価はQUAD Vで約「60万円」です。

他商品に関してはこちらをご利用ください↓

住宅情報館で注文住宅を建てたときの資金計画の例を挙げると、

「延べ床面積25坪(約80㎡)」で

- 土地価格1250万円

- 建物本体工事費1390万円

- 購入諸経費190万円

- 付帯工事530万円

だったそうです。付帯工事はインテリア外構にかなり力を入れたとのことでその分で200万円ほど追加になっています。

→3000万円の注文住宅の資金計画をシミュレーションしてみた

また、よくハウスメーカー毎の坪単価ランキングなどを見かけますが、同じハウスメーカーにも「ローコスト」「ZEH(ゼッチ)住宅」「平屋」など様々な商品を扱っており、価格帯もさまざま。

「気になるけど、ここは高いから」と、簡単に諦めずに相談してみましょう。

住宅情報館のCM動画

住宅情報館のCM動画はこちらです。

住宅情報館の展示場・モデルハウス・キャンペーン

※イメージは住宅情報館公式サイトQVシリーズより

ハウスメーカーをある程度決めたら、展示場やモデルハウスには必ず足を運びましょう。現地で体感することで分かることもありますし、その後の間取り打ち合わせやインテリアのヒントをもらえます。

住宅情報館には多数のモデルハウスや展示場がありますので、検討する際は一度は足を運びましょう。ただ、モデルハウスは基本的に最高グレードの商品・追加オプション盛りだくさんで建築していますので、冷静な心で見学することもお忘れなく。

→【モデルハウス見学の注意点】失敗しない為のチェックポイント20項目

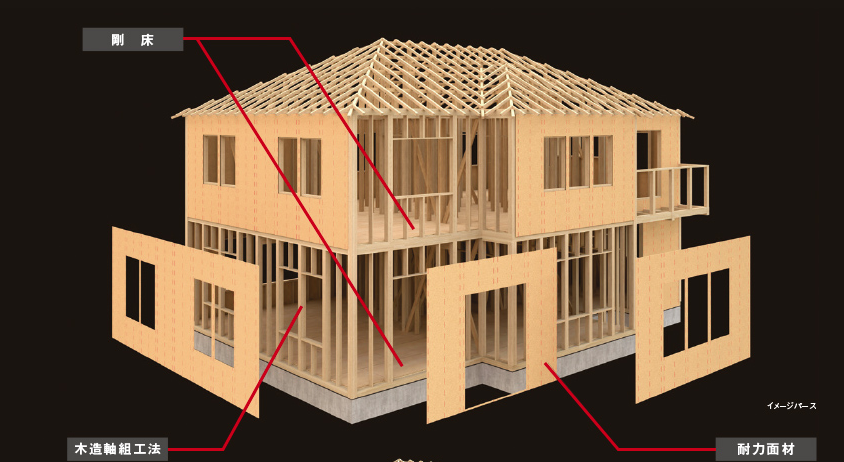

住宅情報館の工法・構造

住宅情報館の建築工法は「木造軸組在来工法」です。

各ハウスメーカーが我が社の工法は「〇〇ハイブリッド工法」です!弊社は「ストロング〇〇パネル工法」ですとか、カタカナでいかにも頑丈で安心感を煽る工法がありますが、名前に騙されないことが大事です。

どんな名前だろうと、木造なら「軸組工法」か「パネル工法」か「2×4」かです。大事なのは内容ですから、鼻息の荒い営業さんには要注意です。

フレーミングモノコック工法

技術面ではどんな工法を採用しているの?

住宅情報館では、木造軸組工法を中心に採用しているんだ。これは日本の風土に合った伝統的な建築方法で、設計の自由度が高く、お客様の多様なニーズに応えることができるんだよ。さらに、独自の木材流通・品質管理システム「タマストラクチャー」をプラスして、高性能な住宅を実現しているんだ。

住宅情報館の木造軸組工法の特徴を箇条書きにします↓難しい言葉を好むの、よくわからない部分は流しましょう。あとでわかりやすくまとめます。

- 壁倍率5.0倍の高倍率耐力壁「スーパーパネル」

- CADによって設計したデータを用いて、高精度で加工するプレカット工法で部材を製造

- 柱や梁の接合部など肝になる部分には金物を採用

- 構造体と構造用合板が一体化した剛床により水平構面に対して強度を増す

- 耐力面材と剛床の六面体が、負荷エネルギーを面で支える面構造

- 9mm厚パーティクルボードの構造用耐力面材「novopan STPⅡ」

- 多くのハウスメーカーが採用するベタ基礎を上回る「スラブシステム基礎」

- 主要な柱である通し柱と1階出隅柱には無垢の国産檜4.5 寸(13.5㎝)柱を使用

などの技術を集結したフレーミングモノコック工法を採用し、強固な建築を可能にしています。

でました、ハウスメーカーお馴染みのカタカナの名前。

要するに木造のパネル工法です。軸組工法は「軸(点)」で支えます。柱と柱の間に木材でバッテンを作っているのを見たことがあるかと思います。あれを筋交いと言って、地震の時に踏ん張ってくれます。これが軸組工法の基本。

それに比べ、住宅情報館のパネル工法は軸だけでなく壁に木材のパネルを貼って、「面」で支えるので強度が増します。

そこらの工務店が大体は軸組で、昨今の木造ハウスメーカーの主流はこのパネル工法になっています。要するに名前はかっこいいですが、そこらのハウスメーカーと同じ工法です。

他社のハウスメーカーと比較するなら「国産ヒノキ無垢材」「柱の太さ4.5寸」という部分。商品によって太さは変わりますが、大体のハウスメーカーは4寸、しかも無垢材ではなく集成材というところが多いので、差が付くポイントはここかな、という印象です。

面で支えるという部分ではほぼ2×4工法と言ってもよいです。昔はもっと明確な違いがありましたが、現在は法改正もあり、2×4も軸組パネル工法もほぼ同じになりました。

ですから、2×4じゃなきゃいやだから、三井ホームや住友不動産、三菱地所にするんだ!なんて変な決めつけはしなくても良いかもしれません。

→【工法の種類と特徴】木造・鉄筋コンクリート・2×4工法・鉄骨造

住宅情報館の耐震等級

耐震性にも力を入れているの?

家全体を一体化する耐力面材や、筋交をバランスよく配置した構造用耐力面材を採用しているんだ。これにより、地震や暴風に対する強度がアップし、高い耐震性を確保しているよ。さらに、全棟に地盤調査を実施し、基礎の強度が不足している場合には、基礎補強工事や地盤改良工事を行って、建築に適切な地盤の強度を確保しているんだ。

住宅情報館の耐震等級はシリーズにより変わりますが「檜物語」シリーズでは耐震等級3です。1つ下のクアッドVでは、耐震等級の表記なしです。かなり自由度レベルの高い自由設計なので、仕方ないかなというのと、耐震等級は申請にお金がかかるということもあり、わざわざ数値を出していないのかもしれません。

| 耐震等級比較表 | |

| 耐震等級1 | 建築基準法(法律)にて定められている、最低限の耐震性能。・阪震度6強~7の地震でも、即倒壊はしないレベル。ただし、大規模修繕や建て替えとなる可能性がある。 |

| 耐震等級2 | 等級1の1.25倍の耐震性能。震度6強~7の地震でも、一定の補修程度で住み続けられるレベル。学校・避難所など公共建築物に多い。 |

| 耐震等級3 | 等級1の1.5倍の耐震性能。震度6強~7の地震でも、軽い補修程度で住み続けられるレベル。消防署・警察署などに多い。 |

↓はスーパーパネルを採用した住宅の耐震実験映像です。

最近は耐震等級3というハウスメーカーが増えました。確かに頑丈なほど安心ではありますが、その分だけコストがかかっていることを忘れずに。「一般的な住宅に耐震等級3は過剰では?」と指摘する専門家もいますので費用面と相談しましょう。

また、耐震だけでなく「制震」「免震」などの技術を採用しているハウスメーカーも増えましたので併せてチェックしましょう。

住宅情報館の「檜物語」シリーズには地震のエネルギーを吸収する制震装置「FRダンパー」が採用され、地震の横揺れを最大70%低減、繰り返し起こる地震に対しても確かな耐震性能を発揮します。

クアッドVを選択した私には、FRダンパーを採用するかどうかの質問さえされませんでした。

→【比較|耐震・制震・免震】地震対策はマイホーム購入前にチェック!

住宅情報館の断熱性能・省エネルギー対策等級

環境にやさしい家づくりもしているの?

省エネルギーを意識したエコロジーハウスとして設計されているんだ。断熱性を高め、一次エネルギー消費量等級5相当の基準を満たしているから、四季の変化にも影響されにくい快適な住まいを提供しているよ。また、太陽光発電やオール電化、HEMSを採用して、地球環境に負荷をかけない持続可能な住まいを目指しているんだ。

住宅情報館では、

- 窓にはアルゴンガス充填のLow-Eペアガラスやアルミ樹脂複合サッシを採用

- 壁・天井に高性能グラスウール、床にはポリスチレンフォーム

- 断熱玄関ドアを採用

- 全熱交換型セントラル換気システム(檜物語)

などの断熱性を高める工夫をしています。

住宅情報館の省エネルギー対策等級はシリーズにより変わりますが「檜物語」シリーズでは省エネルギー対策等級4で最高等級です。

クアッドVという商品で、他のメーカーの標準レベルの断熱性能に期待できます。私は実際に住んで3年目ですが、冬はエアコンをつければ十分暖かいし、夏は玄関を開けるとひんやり、エアコンをつければやはり普通に涼しくなります。換気システムが熱交換ではないので、一度冷えたらずっと涼しいなんてハイレベルではありません。あくまで最近のハウスメーカーなら普通くらいの断熱性能です。

商品によっては「真空層とアルゴンガスを充填したダブルLow-E真空トリプルガラス」「超高性能断熱材アクリアα」なども採用しています。

住宅情報館の商品ラインアップ

住宅情報館の商品ラインナップは、

- QUAD VR(屋上のある家)

- QUAD V-クアッド ブイ(ビューウィンドウのある家)

- QUAD NEO-クアッド ネオ(デザイン性を意識した新商品)

- Chelino-シェリノ(ローコストの注文住宅)

- 檜物語(総檜のハイグレード高性能モデル)

- HIRA-IE(平屋建て)

- LUCIDA(海外デザインブランドアドレスのモデル)

- ECOCERA(省エネ+創エネの次世代ハウス)

- SMART J(賃貸併用住宅も、二世帯住宅など「自宅+α」モデル)

- MIRAIE IoT(安心と便利のIoTハウス)

- ZEH住宅

- 二世帯住宅

ローコストタイプのChelino(シェリノ)と、さらに壁紙などの自由度が増すQUAD V(クアッドV)をメインに、耐震等級や省エネ等級で最高等級を実現した檜物語あたりが主流です。トレンドのZEH住宅も選択可能です。

私は「QUAD V-クアッド ブイ」で家を建てましたが、その際のアレンジテクニックをまとめた「住宅情報館でここまでできる。アレンジでテクニック教えます」もごらんください。必ずやお役に立てると思います。

住宅情報館に平屋はある?

老後の生活のことを考えて、最近はあえて平屋にする方が増えていますので、商品ラインアップにあるかも調べました。

住宅情報館では「HIRA-IE」という平屋建ての商品があります。

段差の少ない構造や、高齢者等配慮対策等級5の玄関ドア、スイッチの位置や照明など、細部にまで配慮された造りです。

住宅情報館の保証期間

公式サイトにあったけど、JUJO倶楽部って何?

JUJO倶楽部は、住宅情報館の注文住宅を持つと加入できるライフサポートや優待サービスだよ。例えば、自宅の鍵を開けるサービスや、給排水管の詰まりに関する応急処置、さらには国内外の宿泊やレジャー施設を会員限定価格で利用できるんだ。

60年保証システムって聞いたんだけど、すごくない?

本当にその通りだよ。住宅情報館では、建物の定期点検を行い、必要と判断されたメンテナンス工事を実施することで、保証期間を延長する独自の保証システムを設けているんだ。これにより、長期間安心して住むことができるよ。

住宅情報館では、

- 建物保証(構造躯体及び防水)10年間

- 建物保証(白蟻)5年間

- 必要メンテナンスの実施で最長60年保証延長可能

- 地盤の不同沈下20年

という保証がサポートされます。

メンテナンス実施という条件こそありますが、最長60年の保証は大手ハウスメーカーの中でも最長クラス、さらに地盤保証まであるのはかなり高ポイントです。

住宅情報館の特徴

ここまで紹介できていない住宅情報館のマイホーム・注文住宅の特徴をまとめます。

土地探しからサポートしてくれるの?

住宅情報館では、最適な土地探しから始まり、家族構成やライフスタイルに合わせた家づくりを提案してくれるんだ。わからないことや困ったことがあっても、専門のスタッフがしっかりサポートしてくれるから安心して家づくりを進められるんだよ。

- 飯田ホールディングスのグループ

- 価格帯は商品によりまちまちで、ローコスト〜中上価格帯

- 土地探しから資金計画、建築、アフターサービスまですべてサポート

- 木造ながら国産檜を使用し丈夫な造りに定評あり

- ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード採用で綺麗な空気環境

- シックハウス対策に国内最高基準「F☆☆☆☆」レベルの内装建材を使用

- ウッドデザイン賞・キッズデザイン賞・ハウス・オブ・ザ・イヤー・エナジー賞・グッドデザイン賞など受賞

- ZEH住宅、HEMS対応可能

- 省令準耐火構造対応可能で、火災保険が割安に

- 長期優良住宅・住宅性能表示対応可能

住宅情報館の会社概要

※イメージは住宅情報館公式サイトより

まずは「住宅情報館」の会社概要から確認していきましょう。

| の会社概要 | |

| 会社名 | 住宅情報館株式会社(旧城南建設) |

| 本社住所 | 神奈川県相模原市中央区富士見2-8-8 |

| 創業・設立 | 1993年10月 |

| 店舗数 | 関東を中心に56店舗 |

| 販売戸数・実績 | これまで新築住宅受注件数30,000棟以上 |

| 施工エリア | 東北・関東・中部の一部 |

| 公式サイト | https://www.jutakujohokan.co.jp/ |

| 問い合わせ | https://www.jutakujohokan.co.jp/contact/ |

- 「創業」から歴史が長いほど、家を建てた後の保証にも安心感があります。

- 建築予定の土地が「施工エリア」内かをチェックしましょう。

- 「販売戸数の実績」はどれだけ多くのお客様に選ばれているか、会社の規模などの参考にしてください。

コメント